2016年、フアン・ソトがプロ入りした年、ナショナルズは三振が多すぎるという問題を抱えていた。しかもそれはメジャーリーグのチームだけではなく、組織全体に及んでいた。

そこで、マイナーリーグの打撃コーディネーターだったトロイ・ギングリッチは、ナショナルズのシステム全体に新たなルールを導入した──「すべての打者は、2ストライク時のアプローチを持たなければならない」。

当時17歳だったソトは、その教えを真剣に受け止めた。そして、現在メジャーリーグで最も有名な「2ストライク・アプローチ」が、こうして誕生した。

「すべてはルーキーリーグのときに始まった」と、ソトは今週末シティ・フィールドで語った。「彼(ギングリッチ)が組織全体にそれを持ち込んで、全員に2ストライク時のプランを持つように求めたんだ──少なくともバットを短く持て、とね。そこから俺もバットを短く持って、構えを低くして、とにかくボールに当てることを意識するようになった。少しずつ、自分の2ストライク・アプローチを作り上げていった。最初にやった日から、すごくいい感触だったよ」

それから10年が経った今でも、メッツのスターであるソトは、そのアプローチを貫いている。ソトの打席での粘り強さは、すでに伝説的な存在だ。彼は他のどの打者よりも、投手との駆け引きを自分のペースに持ち込むことができる。

そして、ソトのバッティングフォームこそが、彼の打撃センスを最大限に発揮させる“土台”となっている。

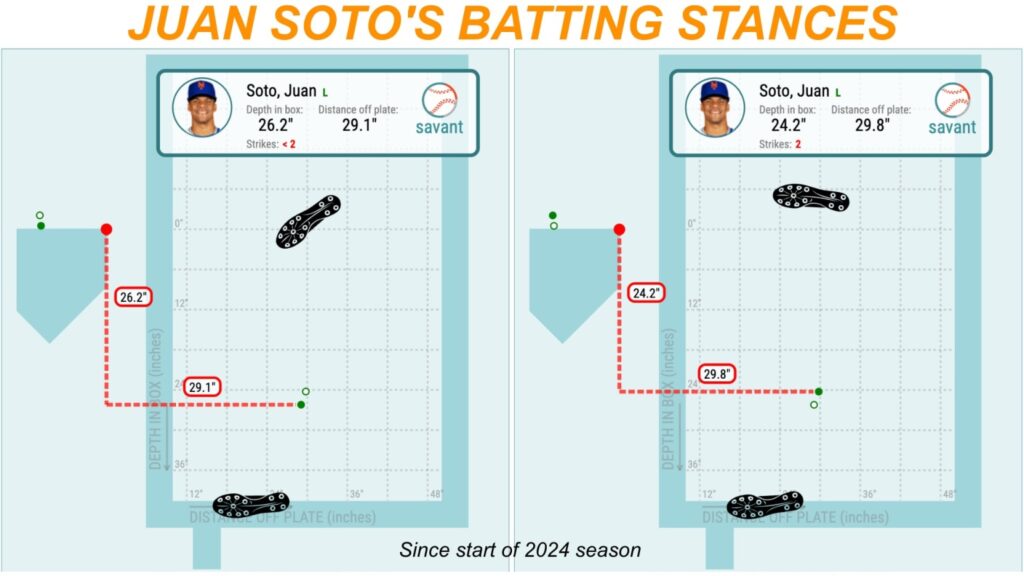

現在では、StatcastによりすべてのMLB打者のバッティングスタンスのデータが確認できるようになっている。ソトのデータを見ると、カウントが0ストライクや1ストライクのときの構えと、2ストライクに追い込まれたときの構えでは、明らかに違いがあるのが分かる。

ソトは通常の打撃スタンスでは、前足を内側に少しひねるように構え、通常のステップを踏む。このスイングが、彼の全方向への驚異的なパワーを生み出している――ファウルポールからファウルポールまでホームランを打つ力だ。ジングリッチが「2ストライク時のアプローチ」導入を指導する前は、ソトはこのスイングしか知らなかったという。

「昔はずっとそうだった。2ストライクでもノーストライクでも関係なかった」とソトは語る。「あのスイングが僕の全部だったんだ」。

しかし今では、そのスイングに加え、2ストライク専用の打撃スタンスも身につけている。ソトは2ストライクになると、足をピッチャーに対して平行に置き、足裏をしっかり地面につける。スタンスは広め、重心は低め、そしてステップは非常にコンパクトになる。これらは、スイングを小さくまとめ、ピッチャーとの真剣勝負で球を粘って捉えるためのサインだ。

「こうやって重心を落とすときは、バットを短く持って、動きを減らして、ボールに素早く対応する意識になる」とソトは言う。「足をひねってるときは、体も少し高く構えられるし、足を大きく上げてタイミングも取れる。でも足裏を地面にしっかりつけると、足の上げ幅もほとんどなくなる。シンプルにするためにそうしてるんだ」。

スタンスのすべての要素には明確な目的がある。ソトはバッターボックス内で極めて意図的に構えており、それが彼を偉大な打者にしている。

例えば、彼のトレードマークでもある前足を内側に傾けた構え――これは、コーリー・シーガーのような一部の打者しか使っていない独特のスタイルだ。この構えは、ソトの2ストライクアプローチよりもはるか以前、彼がまだ14歳か15歳の頃、ドミニカ共和国で野球を始めたばかりの時代に遡る。しかし、このバッティングスタンスのクセにも、明確な打撃上の目的があった。

「プロとして契約するよりもずっと前に、あの構えを始めたんだ」とソトは語る。「引っ張りすぎて、体が開いてしまってると感じる週や月があった。だから、どうやって腰を締めてピッチャーに対してスクエアに保つかを考えていた。体が早く開きすぎていたんだ。ある日、ふと思いついたのが、『足を内側に向けて構えてみよう』ってことだった。そうすれば腰の向きを保てるかもしれないって。それがうまくいって、それ以来ずっとそのままやっているんだ」。

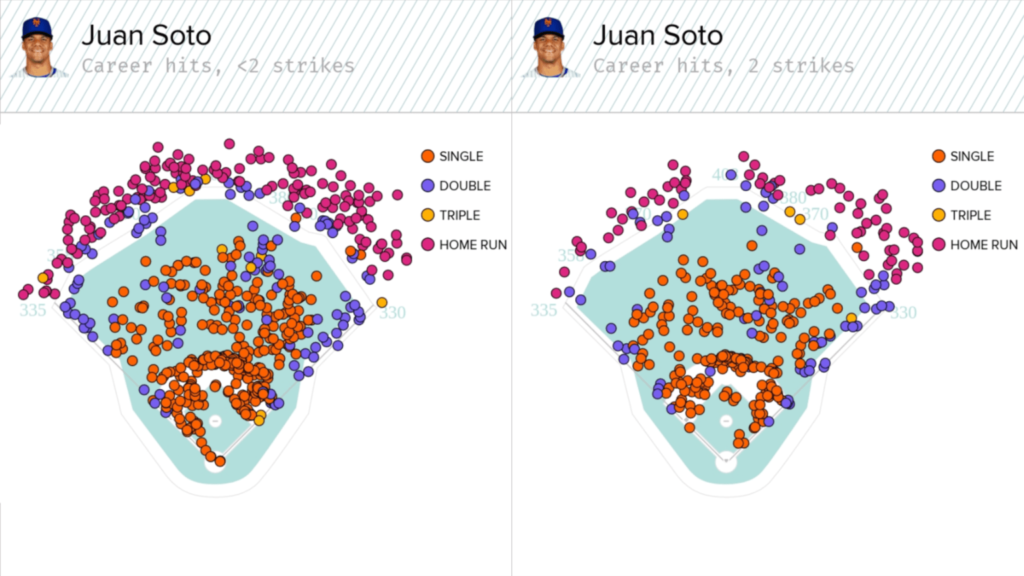

今やソトは、どんな球種にも食らいつき、あらゆる方向に打球を飛ばせる打者として広く知られている。彼のヒットのスプレーチャート(打球方向の分布図)は、2ストライク時でもそれ以外のカウントでも、フィールド全体をまんべんなくカバーしている。

つまり、外角球を左中間に運び、内角球を右中間へ引っ張り、低めをレフト前に流し打ち、高めのボールをライトへはじき返す――そうした打撃が、どのカウントでもできるのがソトの真骨頂だ。

メジャーで8シーズン、4球団を渡り歩いてきたソトだが、彼がルーキーリーグ時代に身につけたこのアプローチを一度も揺るがせたことはない。メジャーキャリア全体を通じて、基本的にずっと同じ「2つの打撃フォーム」を使い続けている。

2018年、ナショナルズでのデビュー年に19歳のソトが打席に立つ姿、あるいは2019年のワールドシリーズ制覇の時の打席を見ても、彼の構えは2024年のヤンキース時代、あるいは2025年のメッツでの今とほとんど変わっていないだろう。

年月を重ねる中で、ソトの打撃フォームには徐々に変化が加えられてきた。とくに現代のメジャーで急増する剛速球投手への対応として、彼はフォームを微調整している。2025年のメジャー投手は、2018年当時とはまったく違う存在だ。ソト自身も「変化しなければ置いていかれる」と理解している。

「いまは100マイル投げるピッチャーが、僕がメジャーに上がった頃よりずっと多い」とソトは笑いながら語る。「当時は1チームに1人いるかどうかだった。100マイルを見るのなんて月に1回くらい。でも今は、もうあちこちにいる。だから少しずつ、そういう球に対応できるようにスイングの仕方も変えないといけないんだ。」

そのため、ソトは手の位置を以前より低くし、背中側に引き寄せるようにした。これによりスイングへの移行が速くなり、速球への対応力が向上する。他の強打者たちも同様の工夫をしており、ソトはその例としてウラディミール・ゲレーロ Jr.やラファエル・デバースの名前を挙げた。

「見てみてよ。ウラディも手の位置を上から下に変えてる。デバースも同じ。昔はみんな手を高く上げて、そこからスイングしてたけど、今はそうはいかない。」

また、2ストライク時の構えでは以前ほど体を前にかがめず、代わりに脚でしっかり沈み込むようにしているという。それにより、短くコンパクトなスイングでも100マイル級の速球にしっかり対応できる。

とはいえ、ソトの象徴的なスイングを支える基本原則――「ゾーンをコントロールし、しっかりボールに当てる」という哲学は、今も変わっていない。

メジャーリーグでは近年、2つの打撃フォーム――1つは通常時、もう1つは2ストライク時――を使い分ける選手は少なくなってきている。多くの打者が、どんな状況でも同じ“ベストスイング”を貫こうとするスタイルを取るようになっているのが現状だ。

しかしソトは、「本当に優れた打者は、みんな2ストライク時のアプローチを持っている」と信じている。彼の場合、それが目に見える形で現れているというだけのことだ。そして、ソト自身のスイングは「Aスイング」と「Bスイング」の関係ではなく、どちらも「Aスイング」――つまり、1つは長打のため、もう1つはコンタクト(バットに当てること)に特化した、2種類の完成されたスイングなのだ。

「多くの優れた打者に聞いてみればわかるけど、フォームを変えない選手も、マインドセットは変えてるんだよ」とソトは言う。「だから2つのフォームを使ってる選手が少ないように見えるのかもしれない。でも、僕は“いい打者”の多くが、2ストライク用のアプローチを持ってると思うよ。僕にとっては、フォームも変えて、スイングを短くする必要がある。それが僕が学んできた2ストライクアプローチのやり方なんだ。ほかの選手たちは違う方法で学んで、それぞれのやり方でやっているんだろうね。」

ソトにとって、2ストライク時の「マインドセット」は、物理的にもフォームに表れている。実際、彼は現役打者の中でも、2ストライク時とそれ以外でバッティングスタンスに最も大きな変化を見せる選手のひとりだ。

2ストライク未満のとき、ソトの足幅(両足の間の距離)はおよそ40インチ(約102cm)だが、2ストライクになるとそれが45インチ(約114cm)に広がる。

2ストライク時とそれ以外の足幅の差(2024年以降)

- ローレンス・バトラー:11インチ広くなる

- アレック・バーリソン:10インチ広くなる

- ノーラン・シャニュエル:7インチ広くなる

- ライアン・ジェファーズ:5インチ広くなる

- フアン・ソト:5インチ広くなる

この差は、ソトの足の向きの変化に起因している。打席の最初では、前足のつま先を内側に向けてかかとを少し浮かせて構えることで、スタンスを狭くし、大きなステップを踏んで「長打狙いのAスイング」ができるようにしている。一方、2ストライク時には足を平行に戻し、しっかり地面につけてスタンスを広げ、「コンタクト重視のAスイング」の構えに切り替えている。

ソトはこう語る:

「2ストライクでも、それ以外のときでも、同じくらいのパワーはあると思ってる。でも、2ストライク前のほうが、逆方向にもう少し強く、しっかりとボールを運べる感じがあるんだ。2ストライク時でももちろんホームランは打てるけど、そのときは“当てる”ことを第一に考えて、逆方向に叩きつけるイメージかな。実際に、そうやってホームランを打ったこともあるよ。でも基本的には、バットにボールを当ててプレーを成立させることを狙ってるんだ。」

彼の構えの変化は、ピッチャーに対する体の向きにも微妙な変化をもたらす。2ストライク未満の通常の構えでは、ソトのスタンス角は「オープン」気味で約15度――つまり、前足が後ろ足よりもバッターボックスの外側寄りに位置している。しかし、2ストライクになるとその角度は9度にまで狭まり、ピッチャーにより正対した姿勢に近づく。

この違いは、肉眼では分かりにくいほどの微妙な変化だが、ソトの2ストライク時のアプローチ――すなわち「ストライクゾーンを広めに見て、ボールを見極め、ファウルで粘りながら甘い球を待つ」という哲学にしっかり合致している。

「積極的な姿勢はそのままだよ」とソトは言う。「でも、自分のストライクゾーンをちょっと広げて、打ちにいくよりも“守る”意識を強くしている。ラインドライブを中堅や逆方向に打つか、フォアボールを選ぶか――そういう心構えなんだ。」

すべての始まりは、2016年――ソトがプロ入りしてマイナーリーグで最初のシーズンを過ごしたときだった。当時ナショナルズのマイナー打撃コーディネーターだったトロイ・ギングリッチが、組織全体で三振が多すぎることを問題視し、「全打者に2ストライク時のアプローチを徹底させる」という方針を打ち出したのだ。

そのルールのもとで、17歳のソトは「チョークアップ(バットを短く持つ)」「膝を曲げて構える」「とにかくボールに当てる意識」などを身につけ始めた。初年度こそ四球17、三振29(打率.368)だったが、2年目にはその効果が顕著に表れる。2017年には四球12・三振9(32試合)、2018年には四球29・三振28(39試合)と、すでにプロでも“出塁マシーン”の片鱗を見せていた。

そしてそのままメジャーの舞台へ。10代でメジャーの環境に順応し、その後は年々完成度を高めていった。ソトの選球眼とストライクゾーンの管理能力は、今や世界最高レベル。直近5シーズンすべてで「四球数>三振数」を記録しており、2025年も例外ではない。

特筆すべきは、2ストライクに追い込まれてからも、ソトは依然として3回に1回は出塁しているという点だ。これは2018年以降のMLB全打者で最高の数字。ちなみに、MLB平均では2ストライク以降の出塁率は4回に1回未満である。ソトのアプローチが、いかに異次元かがわかるだろう。

「四球を増やそうと取り組んでいた時、この2ストライク時の構えが本当に役に立ったんだ」とソトは語った。「2ストライクになった時、ただ外野に打球を飛ばそうとしてスイングするんじゃなくて、とにかくボールにバットを当てることに集中していた。それが、今の僕のストライクゾーンを作るうえで大きな助けになったんだ。」

今のフアン・ソトは、まさに現代に蘇った“テッド・ウィリアムズ”のような存在。時代に一人現れるかどうかの打者であり、彼の「二つの構え(スイング)」が全ての基盤となっている。

「今では、身体が完全に慣れてるんだ」とソトは語る。「2ストライクになったら、自動的に2ストライク用の構えに入る。ただ、そのまま“2ストライク・アプローチ”を実行するだけさ。」

デイビッド・アドラー:MLB.com ニューヨーク担当記者

引用元:mlb.com